Pierre Le Vigan

Platon, Aristote et l’origine de la querelle des universaux

« La poésie est rêve et réalité,

comme il y a la rose et le rosier »

Paul Eluard

C’est à partir de Platon que se mettent en place les principaux clivages philosophiques. Idées matrices du réel, ou choses premières, universalité des concepts et particularité irréductible de chaque réalité, etc. On connait la querelle qui oppose les tenants des universaux aux nominalistes. Pas d’anachronisme : cette querelle remonte au Moyen-Age. Mais il est possible de lui trouver des racines plus lointaines. Quelles est l’origine de cette catégorie des universaux, et quelle est l’origine de la catégorie opposée, celle des nominaux ? Les « universaux » (nous reviendrons sur ce terme étrange) sont les catégories qui peuvent s’appliquer à plusieurs choses. « Ce qui se dit de plusieurs » (Aristote). La catégorie du cheval, ou « chevalité » s’applique ainsi à tous les êtres singuliers que sont les chevaux. Les partisans des universaux croient que ces catégories existent réellement. Ils disent que la catégorie du cheval existe, même s’il y a des chevaux différents, mâles ou femelles, d’Europe, d’Asie, grands, petits, etc. La catégorie de la beauté existe, même si elle peut s’appliquer à des choses aussi différentes qu’une belle poterie, un beau dessin, une belle femme, un beau bateau, etc.

La querelle des universaux et des nominalistes

A l’inverse, pour les nominalistes, l’usage des catégories ne relève que de conventions de langage. Cette distinction entre la doctrine des universaux et le nominalisme parcourt toute la philosophie, dés ses débuts, indépendamment de l’usage des termes. Platon est-il à l’origine de la doctrine des universaux ? Et Aristote est-il à l’origine de la doctrine nominaliste (sachant qu’il faudrait toutes deux les mettre au pluriel : les doctrines des universaux et les doctrines nominalistes) ?

Remarquons tout d’abord que les universaux ne sont pas le pluriel d’un universel. Ce serait le pluriel d’un « universal », mais le mot n’existe pas dans notre langue. On ne se trompera pas, par contre, en disant que les universaux sont le pluriel d’une catégorie universalisable. Les universaux sont donc des catégories universalisables. Ce sont des choses (corporelles ou mentales) universalisables. Pour les partisans des universaux (il n’existe pas de nom pour les définir, contrairement aux nominalistes, et on ne peut les qualifier d’universalistes, ce qui renvoie à tout autre chose), les universaux existent réellement. Quel sens cela a–t-il ? C’est là que Platon intervient. Les universaux sont les idées. Ce qui tient lieu des universaux selon Platon, ce sont donc les Formes. Les universaux en tant que ce sont des Formes universelles sont des réalités générales qui engendrent des réalités particulières. Ces réalités générales dites au Moyen-Age « universaux » sont « au-dessus » des réalités particulières. Elles sont « au-dessus » des réalités particulières d’un point de vue ontologique, c’est-à-dire du point de vue de l’être. Voilà les racines de la version forte de la doctrine des universaux.

Une version plus faible de la doctrine des universaux consiste à dire que ce sont des concepts nécessaires à la saisie des réalités particulières. Pour Platon, les catégories (le cheval, la beauté, l’honneur, …) sont des Idées qui existent en soi, et qui sont à l’origine du sensible. Celui-ci est tel cheval que je vois, tel gâteau que je vois, telle voiture que je vois (qui appartient à la catégorie générale des véhicules automobiles), etc. Cela, c’est le sensible. On voit aussi que le sensible est forcément un « pour soi ». C’est la chose, ou le phénomène, tel qu’il m’apparait, dans sa réalité particulière, et à travers ma subjectivité (pour tel d’entre vous, le type même de la belle femme sera Greta Garbo ou Louise Brooks). Ce n’est donc pas un en soi mais un pour soi. En tout cas, le réel de l’Idée est à l’origine des manifestations sensibles que je connais, que je rencontre. L’Idée est le rosier, le sensible est la rose. Nous voyons la rose, et nous oublions le rosier. C’est la réalité du rosier que Platon nous rappelle, et c’est aussi le fait que sans rosier, il n’y aurait pas de rose que Platon nous rappelle.

Quand on dit que Platon est idéaliste, on veut dire par là qu’il croit à la réalité des Idées (il est donc aussi réaliste : un réalisme des Idées). Il croit aussi au fait que les Idées sont au-dessus des réalités sensibles, et avant les réalités sensibles, au sens où elles les précèdent. Sans Idée de la femme, je ne rencontrerais jamais de femme, sans Idée de la beauté, je ne rencontrerais jamais de belle chose, je ne verrais jamais de belles femmes, etc. Cela touche les comportements mêmes : sans Idée de l’amour, je ne serais jamais amoureux. Par contre, même sans Idée de la mort, je finirais par mourir, car la mort est certainement une Idée, mais elle est aussi un existential, comme le dira Heidegger. Mais comment ne pas avoir une Idée de la mort, à partir du moment où la réalité sensible comporte des morts, nous met face à l’évidence de la survenue de morts ?

Comment articuler l’Idée et le sensible ?

Comment Platon articule-t-il l’Idée et le sensible ? Le générique et le particulier ? Ceci nous renvoie à l’idée des universaux. Le générique, chez Platon, c’est-à-dire ce qui relève des universaux, nous permet de rencontrer le particulier, le contingent, le spécifique. On peut dire cela autrement : les universaux sont transcendants chez Platon.

La position d’Aristote est différente de celle de Platon. Mais elle n’en est pas l’exact inverse. Aristote ne nie pas l’existence des universaux. Mais ils sont chez lui immanents. Ils sont dans les choses mêmes. Ils ne sont pas génériques. Pour Aristote, la beauté existe, la bonté existe, la mortalité existe (le caractère mortel des êtres), la lourdeur, la grandeur, la blancheur, la liquidité existent. Les catégories générales existent. Mais Aristote raisonne en termes d’attributs. Est universel ce qui peut être dit de plusieurs sujets : « l’homme est mortel ». On peut le dire parce que tous les hommes sont mortels. Par contre, « Calliclès est fier » ne concerne que Calliclès. « Callias est corrompu » ne concerne que Callias. Fierté et corruption ne prennent pas ici un caractère d’universalité. Ce qui est universel désigne chez Aristote ce qui peut se dire de plusieurs sujets, et avec un sens général : « tous les hommes sont mortels », « tous les hommes ont besoin de s’alimenter », etc. En fait, Aristote n’entre pas dans le questionnement de Platon consistant à savoir si les Idées existent réellement, et de manière séparée des phénomènes sensibles. Il constate que certaines Idées existent réellement, mais à partir des choses mêmes comme phénomènes sensibles. Les Idées n’existent donc pas de manière séparée. Là est la différence essentielle avec Platon. Difficile de ne pas donner raison à Aristote sur ce point. Sauf que les Idées chez Platon ne sont pas totalement séparées du sensible, contrairement à ce que retient une interprétation sommaire de Platon.

L’écart entre les deux penseurs est donc relatif. [Notons-le par ailleurs : « revenir aux choses mêmes », cette démarche d’Aristote, ce sera le mot d’ordre de la phénoménologie de Husserl]. Si Aristote n’est pas un anti-Platon, il s’en éloigne à coup sûr. Car pour Platon, l’Idée, ou encore la Forme, existe réellement. « Les formes existent et sont des choses déterminées. Les autres choses reçoivent leur dénomination de leur participation à ces formes » (Phédon, 102 b). L’Idée du Cheval existe. Autant que les chevaux, et même plus. Mais sous quelle forme y-a-t-il existence de l’Idée ? Sous quelle forme l’existence de la Forme ? En sachant qu’Idée et Forme sont synonymes. L’Idée existe-t-elle avec une substance, avec une matérialité, ou comme création de l’esprit ? Que ce soit une création de l’esprit, et une indispensable création, Aristote ne dit pas le contraire. L’Idée existe réellement, selon Aristote, mais de manière immanente, non générique, tout comme on peut dire que le concept existe, et qu’il n’a pourtant pas besoin pour être réel d’être matériel (le concept de moteur thermique existe et produit des moteurs réels et matériels, mais n’est pas matériel lui-même). Aristote n’est ici pas très éloigné de ce que dira Hegel, pour qui le concept est un détour nécessaire pour arriver au concret, à l’universel concret, mais certainement pas une réalité surplombante. On le voit : la question centrale, celle qui sépare Platon d’Aristote, n’est pas tant l’existence des universaux que leur caractère séparé des choses. *

Séparé ? Est-ce vraiment cela que l’on rencontre chez Platon ? La théorie de Platon anticipe tellement sur toutes ses réfutations que c’est en ce sens que Platon est toujours actuel. Pourquoi ? Parce que quand Platon explique que les Idées existent réellement, il ne dit pas qu’elles sont forcément corporelles. Il n’y a pas de substance que corporelle. Que l’Idée soit un concept (donnons en acte à Aristote), Platon, avant même que l’objection lui soit faite, ne le niait aucunement, même si la notion de concept n’est pas mure à son époque, car la raison ne s’est pas encore dégagée de sa gangue mythique. Mais l’essentiel est que, pour Platon, l’Idée est le fruit du travail de l’intellect (noos ou noûs). Pour lui, c’est bel et bien l’Idée qui permet d’appréhender le sensible. L’opposition entre le réalisme des Idées (les idées sont réelles) de Platon, et le conceptualisme d’Aristote (les Idées sont réelles mais déduites après coup, sous forme de concepts, de l’observation des réalités particulières) est donc une opposition à relativiser. En somme, pour Platon, rien n’existe vraiment tant que l’outil Idée n’a pas été créé par les humains, ou par les dieux, ou, bien, plus probablement, par les humains aidés par les dieux. L’homme de Platon doit se hisser vers la compréhension, il doit se mettre en état de comprendre et de produire les outils de la compréhension. C’est cela qui fait exister les choses, les choses sensibles. Pour Aristote, au contraire, « l’être se dit en plusieurs sens ». Les choses sont déjà-là, avant d’être comprises et saisies par l’homme. L’être est déjà-là. C’est cette différence qui est importante. Ce ne sont pas les universaux qui séparent Aristote de Platon. Tous deux les admettent. C’est plutôt l’interprétation de l’Idée : est-elle un concept rassembleur des réalités sensibles après coup (Aristote), ou une Idée génératrice préalable (Platon) ? Concept veut dire « tenir ensemble ». Or, l’idée du cheval est bel et bien ce qui permet de « tenir ensemble », en une même catégorie, tous les chevaux. Le concept est une Idée efficace. C’est un outil, chez Platon et chez Aristote. Mais à quel moment agit l’outil ? C’est la question.

L’Idée de Platon, l’Idée que Platon met au-dessus de tout, cela veut dire que ce qui compte chez l’homme, c’est les moyens qu’il se donne (les concepts) pour découper la nature en grandes catégories, en séquences, en Idées. Quant au principal reproche que l’on fait à Platon, la séparation des Idées et du monde sensible, il doit être examiné sans oublier que, pour Platon, il y a participation, passage par un entre-deux (methexis), qui met en communication le monde des Idées et le monde sensible. Il y a des intermédiaires (metaxu), ou encore des « démons » (daimones), qui sont des divinités (qui seront les anges dans le christianisme), qui font le lien, le pont entre le sensible et l’Idée. En fait, la véritable question est sans doute de savoir si les universaux id l’être des choses existent avant que les choses apparaissent dans leur pluralité (la thèse de Platon), ou s’ils existent dans la pluralité même des choses, sans précéder celles-ci (la thèse d’Aristote).

Si Aristote n’a aucun mal à déporter l’être même des choses « en aval », vers les choses mêmes, vers les phénomènes, c’est qu’il considère que les êtres des choses (les universaux, dira-t-on plus tard) ne sont que des déclinaisons d’un premier moteur immobile, moteur premier, unique, et immobile, c’est-à-dire qui fait tout bouger sans que lui-même ne bouge, ce que l’on peut aussi appeler l’être, mais qui est peut-être plus encore l’Intellect comme sommet de l’être, l’être pensant se pensant comme pensant et étant ainsi pleinement l’être. Ou encore la pensée de la pensée. Pour le dire autrement, c’est parce qu’Aristote est plus métaphysicien que Platon qu’il fait sans doute moins de place à la production des Idées, et plus de place à une force primordiale mettant le monde en marche, force primordiale que l’on peut appeler Dieu, ou en tout cas la déité. Tandis que chez Platon, les choses se présenteraient différemment : les Idées correspondraient aux dieux, dans une vision restée plus polythéiste. Platon inaugure donc le réalisme des Idées. Cette théorie sera défendue, et c’est là que le terme même d’universaux sera employé, au Moyen-Age, par divers théologiens. Guillaume de Champeaux sera l’un des plus importants (mais non le seul : citons Anselme de Laon, Gilbert de la Porée…).

Guillaume de Champeaux défendra, au début du XIIe siècle, l’idée de l’essence matérielle incorporée réellement à l’Idée. On parle parfois de réisme à propos de ce réalisme des Idées, au sens où les universaux sont des choses (res). L’Idée est à la fois une forme et un contenu. Le réalisme des universaux, c’est dire qu’il y a quelque chose de l’homme en tout homme, quelque chose de la beauté en toute belle chose, par exemple en tout beau chaudron, en en tout beau vase, etc. Le réalisme des universaux (ou des Idées), cela veut dire qu’il y a quelque chose de la blancheur en toute chose blanche, qu’il s’agisse d’une table blanche, d’une lumière blanche, de la couleur du lait, d’un ours blanc, ou du cheval d’Henri IV, dont on sait qu’il était blanc. L’opposé de cette position est le nominalisme, où les universaux ne sont que des noms (ils nomment), ne sont que des mots, du langage (vox veut dire à la fois mot, voix, langue, sentence). Quand je dis : « Viens par ici, Jean-Claude », il n’y a aucun contenu à Jean-Claude, cela n’est qu’un moyen de l’appeler parce qu’il va se reconnaitre. C’est une commodité. Cela ne dit rien de ce qu’est Jean-Claude (est-il vieux, jeune, grand, petit, bon ou méchant, etc). Guillaume d’Ockham (franciscain anglais) sera, au début du XIVe siècle, le doctrinaire le plus connu de ce courant. Les nominalistes sont alors couramment appelés « nominaux ». C’est ainsi que les nomment les théologiens de Louis XI qui les condamnent. Avec le nominalisme radical (Roscelin), seul tel ou tel individu existe, l’homme n’existe pas. Le concept d’homme, « l’homme » comme notion universalisable, n’a pas droit de cité.

Mais il existe des positions intermédiaires entre tenants des universaux et « nominaux ». La théorie du réalisme des Idées sera combattue par Pierre Abélard, tenant d’un nominalisme partiel, à mi-chemin entre Guillaume de Champeaux (réalisme radical des idées ou des universaux) et Roscelin de Compiègne (nominaliste radical). On pourra parler de conceptualisme à propos des positions d’Abélard. Les concepts existent mais n’ont pas de réalité matérielle. Ils existent dans l’esprit.

Naissance de la politique et objectivation de sa subjectivité par le dialogue

En mettant au cœur de sa vision les Idées, Platon sort d’une vision immanente du monde. Il annonce Hegel. Il crée une intermédiation. Par celle-ci, Platon donne naissance à une conception de la politique comme souci de soi et perfectionnement de soi. La philosophie nait en tant que telle, comme une réflexion qui ne se réduit pas à la célébration du monde. La politique nait. La politique n’est plus un déjà-là, mais devient un projet. Elle est donc un écart, un écart entre la vie et la sagesse. Un écart entre l’homme privé et l’homme public. Un écart entre ce qui est et ce qui doit être. La politique est dénaturalisée. La politique est un lieu : celui de quelque chose à faire, d’un vide à combler, d’une tâche à accomplir. Elle n’est plus une naturalité.

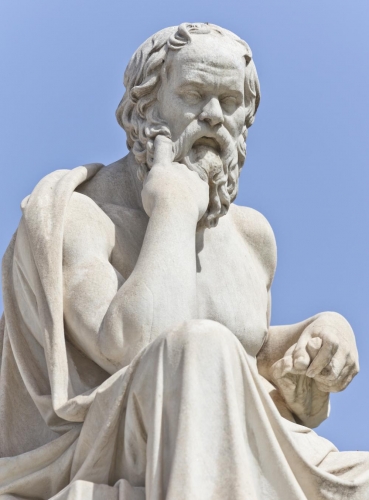

L’affaire Socrate crée un gouffre entre philosophie et politique. On s’est demandé si les idées de Socrate étaient entièrement reprises par Platon. En vérité, Socrate est un personnage de Platon, mais n’est pas tout Platon. Socrate fait douter Platon. Prenons le moment fort de Socrate, prenons le procès. Socrate essaie de convaincre les juges par la persuasion, qui est l’art rhétorique. Mais Socrate oscille entre rhétorique et dialectique dans sa défense. Il perd ainsi sur les deux tableaux. Consistant à s’adresser à plusieurs juges, sa rhétorique est tactiquement le meilleur choix. Mais elle consiste à chercher à convaincre, à chercher à l’emporter dans un débat, non à trouver la vérité. Socrate rhétoricien est en porte à faux avec lui-même. La dialectique est d’un autre ordre que la rhétorique. Elle n’est pas la persuasion politique. La dialectique est l’art de chercher la vérité par le discours philosophique, mais c’est le discours entre deux personnes. C’est le dialogue (à être trop utilisé de notre temps, le terme a perdu sa fraicheur. Il s’agit ici du dialogue au sens originel). Ce peut être plusieurs discours à deux, mais c’est un échange à deux, arguments contre arguments.

L’affaire Socrate crée un gouffre entre philosophie et politique. On s’est demandé si les idées de Socrate étaient entièrement reprises par Platon. En vérité, Socrate est un personnage de Platon, mais n’est pas tout Platon. Socrate fait douter Platon. Prenons le moment fort de Socrate, prenons le procès. Socrate essaie de convaincre les juges par la persuasion, qui est l’art rhétorique. Mais Socrate oscille entre rhétorique et dialectique dans sa défense. Il perd ainsi sur les deux tableaux. Consistant à s’adresser à plusieurs juges, sa rhétorique est tactiquement le meilleur choix. Mais elle consiste à chercher à convaincre, à chercher à l’emporter dans un débat, non à trouver la vérité. Socrate rhétoricien est en porte à faux avec lui-même. La dialectique est d’un autre ordre que la rhétorique. Elle n’est pas la persuasion politique. La dialectique est l’art de chercher la vérité par le discours philosophique, mais c’est le discours entre deux personnes. C’est le dialogue (à être trop utilisé de notre temps, le terme a perdu sa fraicheur. Il s’agit ici du dialogue au sens originel). Ce peut être plusieurs discours à deux, mais c’est un échange à deux, arguments contre arguments.

La dialectique vise à trouver la vérité, la rhétorique vise à persuader

Contrairement à la rhétorique, qui vise à persuader, à convaincre, la dialectique vise à trouver la vérité. C’est pourquoi la notion d’Idée, inventée ou promue par Platon, n’est pas de l’ordre du politique, même si elle peut être employée dans le domaine politique. C’est une notion qui vise à dégager ce qu’il y a de vrai dans les phénomènes. Pour Platon, la vérité est le contraire de l’opinion (doxa). L’art du discours philosophique se distingue ici très nettement de l’art du discours politique. Ce qui est politique s’adresse à la masse, à la multitude. La dialectique, qui est philosophique avant d’être politique, se pratique à deux. C’est tout le contraire d’un étalage public et des effets d’annonce. La dialectique est philosophique, la rhétorique est politique, au sens trivial du terme. La logique de la dialectique est tout autre que celle de la rhétorique. Il s’agit avec la dialectique de faire apparaitre ce qui, pour chacun, se montre de manière spécifique, et se montre vraiment, en vérité. La dialectique mène à l’introspection. Mais si chaque chose du monde apparait à chacun différemment, selon une perspective différente, il s’agit bel et bien du même monde. Il s’agit d’un monde commun. Le même monde nous apparait à chacun différemment, mais, parce que c’est le même monde, vu selon différentes perspectives, cela prouve que nous sommes tous humains, et humain chez Platon veut dire citoyen des cités grecques, partageant le même univers mental, la même koinonia (communion intra-communautaire).

Tous, nous avons une vue du monde, c’est-à-dire que nous sommes capables de nous décoller du monde, dont nous sommes pourtant partie prenante, pour voir le monde. Car celui qui voit s’écarte de ce qu’il voit. Et c’est celui qui s’écarte qui peut voir. Il nous faut faire un pas de côté. Nous sommes ainsi capables d’objectiver le monde, de le voir comme un objet séparé de nous, même si c’est un moyen de le connaitre, et non pas une position ontologique de refus du monde. En effet, du point de vue de l’être, nous sommes immergés dans le monde, et jamais séparé de lui. Nous n’avons alors accès qu’à l’opinion, une forme mineure de connaissance, une forme amputée. Par l’opinion (la doxa), par l’expression publique des opinions, des points de vue, nous entrons dans le débat public et politique. Mais il ne s’agit pas de vérité, il s’agit d’opinions. Les opinions sont liées à l’extériorisation. Doxa veut aussi dire renommée, splendeur. Dire quelque chose en public, c’est beaucoup plus que penser cette chose, c’est vouloir qu’elle retentisse. A l’inverse, la dialectique relève de la maïeutique, de l’accouchement. Il ne s’agit plus, ici, de briller par ses opinions. Il s’agit de connaitre la vérité. D’atteindre la vérité. Pour autant, l’opposition entre opinion et vérité n’est pas absolue. Chaque opinion comporte une part de vérité. En tant que cette opinion est pensée à fond, en tant que l’opinion, quand elle est sincère, est la vérité de chacun. En tant qu’elle ne relève pas du « règne du on », de l’inauthentique. Il s’agit donc de dégager l’opinion de ses scories, il s’agit de la cerner au plus près. La philosophie, par l’art du discours dialectique, et non rhétorique (qui se tient avant le stade philosophique et trop souvent à sa place), est ainsi, non pas le contraire de la doxa (opinion), mais une façon de surmonter les impasses de l’opinion en dégageant la vérité de chaque opinion. Mais cela ne peut se faire qu’à deux, et non en s’adressant à la multitude. Ainsi, la philosophie échappe à la pression du groupe (la tyrannie de la majorité), mais accroit l’exigence de l’approfondissement du rapport à soi, même et surtout quand il emprunte le chemin de la confrontation avec autrui, et autrui n’est jamais plus interpellant que quand il est figuré par un seul interlocuteur. Le rapport à l’autre gagne en intensité ce qu’il perd en nombre d’interlocuteurs. Le dialogue à deux, chacun délivrant la vérité de son opinion, permet à chacun de se mettre à la place de l’autre, et ainsi d’élargir son moi. Pouvoir comprendre l’opinion d’un autre, c’est pouvoir mieux se comprendre en retour. C’est pouvoir comprendre la position de sa propre subjectivité. C’est être capable d’objectiver sa propre subjectivité (et on observe que, de Platon, on passe tout naturellement à Hegel, pour qui le subjectif doit devenir l’objectif, et réciproquement).

La compréhension mutuelle n’est pas l’accord mutuel mais c’est le socle d’un monde commun

On pourra craindre que la compréhension mutuelle des points de vue chacun amène au relativisme. Mais cette compréhension n’empêche pas de trancher. Par contre, la compréhension mutuelle a un immense avantage : elle est le socle d’un monde commun. Dans un monde commun, on peut être en désaccord, mais on peut éviter la guerre civile. C’est au philosophe d’aider à créer ce monde commun, dit Socrate. Et quand ce monde commun part de la dialectique, il part d’en haut, il part des meilleurs. C’est en cela que le philosophe a une fonction politique, même s’il ne se substitue pas au politique, même si nous sommes en amont du philosophe-roi, avant son existence même, et même si les deux figures du philosophe et du roi (le souverain) coexistent. Sans cela, sans cette fonction de compréhension réciproque, nos différents points de vue sur le monde nous amèneront à ne plus voir le même monde, et à ne plus vivre dans le même monde. La société connaitra alors la sécession de pans entiers du peuple. Nous vivrons le séparatisme social et le tribalisme. Certains s’en réjouissent. Mais le prix à payer est lourd : c’est la sortie de l’histoire.

Pour que la compréhension mutuelle s’opère, il faut que chacun puisse comprendre autrui. La condition de cela, c’est que chacun se connaisse lui-même comme un autre. C’est la capacité réfléchissante. C’est le « Connais-toi toi-même » de Socrate, reprenant une devise inscrite sur le temple de Delphes [la formule est attribuée aussi à Thalès de Milet]. Socrate qui dit encore : « Une vie sans examen ne vaut d’être vécue ». Pour se connaitre, il faut se mettre à distance de soi. Il faut devenir ce que nous sommes, nous autres, humains : des êtres réflexifs. Des êtres qui se voient agir, qui se savent pensants. C’est en se connaissant que l’on peut être en accord avec soi-même. Pour Socrate, il n’y a pas de vérité absolue. [Absolu veut dire « séparé », mais aussi « qui existe par soi-même », qui n’est pas déterminé par un autre que lui. Causa sui : cause de soi. En ce sens, quand Platon définit le monde des Idées comme séparé du monde sensible, cela veut dire principalement ‘’existant par lui-même’’]. Il n’y a selon Socrate que des vérités en contexte. Des vérités en situation, dira Sartre. Des vérités pour soi, aurait dit Kant. « Je sais que je ne sais pas », dit encore Socrate. Cela veut dire : « Je sais que je ne sais pas, ou que je sais mal, la vérité de l’autre ». Je sais que j’ai du mal à me mettre à la place de l’autre, et de voir la vérité de l’autre. Il n’y a donc pas de vérité absolue, c’est-à-dire auto-fondée. Ce n’est pas une mauvaise nouvelle. C’est parce que les hommes ne sont pas interchangeables qu’il en est ainsi. Ma tâche, c’est de ne pas me mentir à moi-même. C’est d’être authentique (mais sachons-le : l’authenticité est un obstacle au pouvoir et à l’argent]. La naissance d’un monde commun réside justement dans le sentiment de la limite de ma connaissance. C’est dans la mesure où je ne connais que le monde qui m’apparait, tel qu’il m’apparait, à moi tel que je suis, avec mes limites, que je sais qu’il n’y a pas de vérité absolue. En même temps, je sais que mon opinion (si elle est sincère, vraiment vécue, et non une duplication de celle du groupe) n’est pas une illusion, qu’elle n’est pas fausse parce qu’elle est subjective. Je sais que ma subjectivité n’implique pas une fausseté, à condition de m’engager dans un travail dialogique, y compris avec moi-même. La sophistique est ainsi, non pas annihilée, mais dépassée. Elle est surmontée : c’est l’Aufhebung de Hegel.

Pour que la compréhension mutuelle s’opère, il faut que chacun puisse comprendre autrui. La condition de cela, c’est que chacun se connaisse lui-même comme un autre. C’est la capacité réfléchissante. C’est le « Connais-toi toi-même » de Socrate, reprenant une devise inscrite sur le temple de Delphes [la formule est attribuée aussi à Thalès de Milet]. Socrate qui dit encore : « Une vie sans examen ne vaut d’être vécue ». Pour se connaitre, il faut se mettre à distance de soi. Il faut devenir ce que nous sommes, nous autres, humains : des êtres réflexifs. Des êtres qui se voient agir, qui se savent pensants. C’est en se connaissant que l’on peut être en accord avec soi-même. Pour Socrate, il n’y a pas de vérité absolue. [Absolu veut dire « séparé », mais aussi « qui existe par soi-même », qui n’est pas déterminé par un autre que lui. Causa sui : cause de soi. En ce sens, quand Platon définit le monde des Idées comme séparé du monde sensible, cela veut dire principalement ‘’existant par lui-même’’]. Il n’y a selon Socrate que des vérités en contexte. Des vérités en situation, dira Sartre. Des vérités pour soi, aurait dit Kant. « Je sais que je ne sais pas », dit encore Socrate. Cela veut dire : « Je sais que je ne sais pas, ou que je sais mal, la vérité de l’autre ». Je sais que j’ai du mal à me mettre à la place de l’autre, et de voir la vérité de l’autre. Il n’y a donc pas de vérité absolue, c’est-à-dire auto-fondée. Ce n’est pas une mauvaise nouvelle. C’est parce que les hommes ne sont pas interchangeables qu’il en est ainsi. Ma tâche, c’est de ne pas me mentir à moi-même. C’est d’être authentique (mais sachons-le : l’authenticité est un obstacle au pouvoir et à l’argent]. La naissance d’un monde commun réside justement dans le sentiment de la limite de ma connaissance. C’est dans la mesure où je ne connais que le monde qui m’apparait, tel qu’il m’apparait, à moi tel que je suis, avec mes limites, que je sais qu’il n’y a pas de vérité absolue. En même temps, je sais que mon opinion (si elle est sincère, vraiment vécue, et non une duplication de celle du groupe) n’est pas une illusion, qu’elle n’est pas fausse parce qu’elle est subjective. Je sais que ma subjectivité n’implique pas une fausseté, à condition de m’engager dans un travail dialogique, y compris avec moi-même. La sophistique est ainsi, non pas annihilée, mais dépassée. Elle est surmontée : c’est l’Aufhebung de Hegel.

Il y a une pluralité de perspectives possibles sur le monde

Les sophistes pensaient en effet que chaque question pouvait donner lieu à au moins deux réponses. Socrate pense qu’au-delà des jeux du discours, c’est la pluralité des perspectives sur le monde qui apparait à l’issue de la dialectique, c’est-à-dire du dialogue. Au-delà de la possibilité logique de deux réponses différentes, c’est une prise de distance que permet la dialectique, qui laisse apparaitre que chaque réponse renvoie à un éclairage différent, à condition qu’il soit authentique.

Socrate n’est pas si radicalement éloigné de ce qui sera, bien plus tard, la position de Nietzsche que l’on pourrait le penser au regard de la détestation nietzschéenne de Socrate. Socrate partage avec Nietzsche la même distance critique par rapport à l’idée d’un Moi-sujet homogène. La structure dialogique de la vérité, et par là même de la vertu, car c’est vertu que de chercher la vérité, et il n’est de vertu que la vérité. Cette structure dialogique vient de la nature même de l’homme : nous nous parlons à nous-mêmes. Tout le temps. Nous sommes déjà, avant même de converser avec autrui, « deux en un ». Nous sommes des êtres réfléchissants. Nous ne pouvons avoir des amis que si nous sommes d’abord en accord avec nous-mêmes. Sans autrui, je m’épuiserais dans le dialogue avec moi-même, justement parce que je suis « deux en un ». C’est grâce à autrui que je redeviens un car mes différences internes sont moins importantes que les différences externes, celles qui existent entre moi et les autres.

Socrate n’est pas si radicalement éloigné de ce qui sera, bien plus tard, la position de Nietzsche que l’on pourrait le penser au regard de la détestation nietzschéenne de Socrate. Socrate partage avec Nietzsche la même distance critique par rapport à l’idée d’un Moi-sujet homogène. La structure dialogique de la vérité, et par là même de la vertu, car c’est vertu que de chercher la vérité, et il n’est de vertu que la vérité. Cette structure dialogique vient de la nature même de l’homme : nous nous parlons à nous-mêmes. Tout le temps. Nous sommes déjà, avant même de converser avec autrui, « deux en un ». Nous sommes des êtres réfléchissants. Nous ne pouvons avoir des amis que si nous sommes d’abord en accord avec nous-mêmes. Sans autrui, je m’épuiserais dans le dialogue avec moi-même, justement parce que je suis « deux en un ». C’est grâce à autrui que je redeviens un car mes différences internes sont moins importantes que les différences externes, celles qui existent entre moi et les autres.

Quand je suis un, je suis seul. Je suis alors l’homme étonné. L’étonnement devant « ce qui est » est une passion – au sens de Spinoza, c’est-à-dire l’idée d’une disproportion, d’une chose inadéquate, d’un écart entre l’esprit et « ce qui est ». Elle ne concerne aucune chose précise (c’est son point commun avec l’angoisse), aucune chose précise comme « étant », pour parler comme Heidegger. C’est un étonnement devant les questions ultimes : l’Etre, la Vie, la Mort. Quand Socrate dit : « Je sais que je ne sais rien », cela concerne les points de vue d’autrui, comme nous l’avons vu, mais aussi la réponse à ces questions ultimes, ou encore primordiales, puisque « l’origine, c’est le but », comme le dit Karl Kraus. En se posant les questions ultimes, l’homme commence par le silence étonné, et termine par le silence, car il n’y a pas de réponse aux questions ultimes. C’est pourquoi Kant leur donnait comme domaine la métaphysique, le lieu des choses indécidables, le lieu des décisions purement arbitraires. En d’autres termes, la métaphysique, c’est tout ce qui existe mais échappe à la connaissance, ne se résout pas par la raison, pas plus du reste que par la déraison. D’où la remarque de Kant comme quoi la raison ne peut rien dire sur le pourquoi du monde, de l’âme, de Dieu. Le monde est injustifiable (Jean Nabert). Il n’y a « pas de pourquoi » (Primo Levi). Dans ces domaines, ceux de la métaphysique, c’est-à-dire de l’indécidable, le fait de développer une opinion n’a pas pour inconvénient majeur de contredire la vérité, mais plutôt de faire croire qu’il y a un savoir possible, de faire croire qu’il y a une vérité à laquelle on peut accéder.

La conséquence du silence qui suit l’étonnement, étonnement devant les questions ultimes, sans réponse, cette conséquence, c’est que le philosophe se met lui-même à l’écart de la cité, de la polis. L’écart, la distance permet de dire les choses. Car c’est bien par la parole que l’homme est un animal politique (zoon politikon). Aux questions ultimes, le philosophe ne peut avoir comme réponse que l’absence de parole, le silence, remarque Hannah Arendt. Quant au sens commun, il est nécessaire pratiquement, dans la vie sociale, mais le philosophe indiquera toujours ce que celui-ci présente de fausseté ou de non-sens. Le sens commun aide à vivre, il n’aide pas à comprendre la vie [on peut estimer qu’il convient de vivre avant de comprendre la vie, mais c’est une autre question]. Le philosophe montre en quoi le sens commun est signe du temps, de l’esprit du temps (Zeitgeist), éclairage sur l’époque, témoin de l’époque, dévoilement des présupposés. L’étonnement met le philosophe en écart avec l’évidence, avec le mode d’apparaitre des choses. Ce qui parait « aller de soi » ne va jamais de soi pour le philosophe. La méthode du philosophe consiste, non pas à s’isoler hautainement de la cité (Platon n’a cessé de vouloir jouer un rôle politique, signe qu’il ne se considérait pas « au-dessus » de la mêlée), certainement pas à prétendre posséder une vérité supérieure, ou la vérité de toutes les vérités, mais à savoir dialoguer avec lui-même, en tant que c’est la forme de dialogue la plus difficile, mais aussi la plus exigeante.

Par l’invention de l’Idée, Platon veut conjurer à la fois la pluralité des opinions dans la cité, avec ce qu’elle a de dissolvant, et la dualité qui concerne chacun d’entre nous comme être pensant. Seul le dialogue, avec soi-même et avec les autres, donne accès à une certaine souveraineté de soi. Le règne de l’âme sur le corps trouve sa correspondance dans le fait que le sensible n’est que le monde d’apparaitre de l’Idée. Le seul moyen d’éviter la tyrannie politique est que l’homme sache se gouverner lui-même. Il doit être le propre maitre de lui-même pour que le roi-philosophe n’ait pas besoin d’établir sa tyrannie. L’auto-gouvernement de soi évite les excès du gouvernement de soi par autrui.

Bibliographie:

Bruno Michel, « Abélard face à Boèce. Entre nominalisme et réalisme. Une réponse singulière au questionnaire de Porphyre », Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen-Age, Vrin, 2011-1.

Christian Wenin, « La signification des universaux chez Abélard », Revue philosophique de Louvain, 47, 1982.

Hourya Benis Sinaceur, « Nominalisme ancien, nominalisme moderne », 2010, HAL, archives-ouvertes.fr.

Bruno Lenglet, « Les universaux. Métaphysique contemporaine », 2016, HAL, archives-ouvertes.fr.

Hannah Arendt, « le problème de l’action et de la pensée après la Révolution française », in Les Cahiers du GRIF, Françoise Collin ed., n°33, 1986.

Alain de Libera, La querelle des universaux, Seuil, 1996.

Frédéric Nef, « Platon et la métaphysique actuelle », Études platoniciennes, 9 | 2012, 13-46.

En effet, vous avez raison, W. F. Otto est, comme Friedrich Georg Jünger, trop méconnu dans le domaine francophone, faute de traductions. Ce n’est pas à vous que je dois faire remarquer la paresse du monde éditorial francophone par rapport à l’intense activité des Italiens ou des Anglo-Saxons.

En effet, vous avez raison, W. F. Otto est, comme Friedrich Georg Jünger, trop méconnu dans le domaine francophone, faute de traductions. Ce n’est pas à vous que je dois faire remarquer la paresse du monde éditorial francophone par rapport à l’intense activité des Italiens ou des Anglo-Saxons.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Socrate lui-même, on le sait, s'est intéressé à la philosophie d'Anaxagore ; outre les célèbres passages dans les Nuées d'Aristophane, où les nuages semblent se référer - comme le note Maria Michela Sassi - aux "implications athées de l'étude des phénomènes naturels", il y a les non moins célèbres passages du Phédon (96a-99c), où Socrate rappelle s'être intéressé dans sa jeunesse aux "recherches sur la nature" (historia perì physeos) et en particulier, précisément, à la philosophie d'Anaxagore.

Socrate lui-même, on le sait, s'est intéressé à la philosophie d'Anaxagore ; outre les célèbres passages dans les Nuées d'Aristophane, où les nuages semblent se référer - comme le note Maria Michela Sassi - aux "implications athées de l'étude des phénomènes naturels", il y a les non moins célèbres passages du Phédon (96a-99c), où Socrate rappelle s'être intéressé dans sa jeunesse aux "recherches sur la nature" (historia perì physeos) et en particulier, précisément, à la philosophie d'Anaxagore.

Dans le Protagoras, l'histoire est bien connue: les dieux confient aux deux frères la distribution des biens aux vivants; les deux frères se mettent d'accord pour qu'Epiméthée soit chargé de la distribution, qui, cependant, échoue, laissant l'homme dépourvu de tout moyen propre à sa survie, de sorte que Prométhée est conduit à voler le feu pour le donner aux hommes, avec une singulière inversion des rôles, de l'exécuteur des ordres de Zeus à son violateur. De là, comme le note Curi, émerge "une sorte de théorie du progrès", avec le passage de l'homme de la condition dans laquelle il se trouvait avec Épiméthée à celle dans laquelle il se trouve avec Prométhée, renversant ainsi le cadre régressif hésiodique, dans lequel c'est Épiméthée qui succède à son frère.

Dans le Protagoras, l'histoire est bien connue: les dieux confient aux deux frères la distribution des biens aux vivants; les deux frères se mettent d'accord pour qu'Epiméthée soit chargé de la distribution, qui, cependant, échoue, laissant l'homme dépourvu de tout moyen propre à sa survie, de sorte que Prométhée est conduit à voler le feu pour le donner aux hommes, avec une singulière inversion des rôles, de l'exécuteur des ordres de Zeus à son violateur. De là, comme le note Curi, émerge "une sorte de théorie du progrès", avec le passage de l'homme de la condition dans laquelle il se trouvait avec Épiméthée à celle dans laquelle il se trouve avec Prométhée, renversant ainsi le cadre régressif hésiodique, dans lequel c'est Épiméthée qui succède à son frère.

L’affaire Socrate crée un gouffre entre philosophie et politique. On s’est demandé si les idées de Socrate étaient entièrement reprises par Platon. En vérité, Socrate est un personnage de Platon, mais n’est pas tout Platon. Socrate fait douter Platon. Prenons le moment fort de Socrate, prenons le procès. Socrate essaie de convaincre les juges par la persuasion, qui est l’art rhétorique. Mais Socrate oscille entre rhétorique et dialectique dans sa défense. Il perd ainsi sur les deux tableaux. Consistant à s’adresser à plusieurs juges, sa rhétorique est tactiquement le meilleur choix. Mais elle consiste à chercher à convaincre, à chercher à l’emporter dans un débat, non à trouver la vérité. Socrate rhétoricien est en porte à faux avec lui-même. La dialectique est d’un autre ordre que la rhétorique. Elle n’est pas la persuasion politique. La dialectique est l’art de chercher la vérité par le discours philosophique, mais c’est le discours entre deux personnes. C’est le dialogue (à être trop utilisé de notre temps, le terme a perdu sa fraicheur. Il s’agit ici du dialogue au sens originel). Ce peut être plusieurs discours à deux, mais c’est un échange à deux, arguments contre arguments.

L’affaire Socrate crée un gouffre entre philosophie et politique. On s’est demandé si les idées de Socrate étaient entièrement reprises par Platon. En vérité, Socrate est un personnage de Platon, mais n’est pas tout Platon. Socrate fait douter Platon. Prenons le moment fort de Socrate, prenons le procès. Socrate essaie de convaincre les juges par la persuasion, qui est l’art rhétorique. Mais Socrate oscille entre rhétorique et dialectique dans sa défense. Il perd ainsi sur les deux tableaux. Consistant à s’adresser à plusieurs juges, sa rhétorique est tactiquement le meilleur choix. Mais elle consiste à chercher à convaincre, à chercher à l’emporter dans un débat, non à trouver la vérité. Socrate rhétoricien est en porte à faux avec lui-même. La dialectique est d’un autre ordre que la rhétorique. Elle n’est pas la persuasion politique. La dialectique est l’art de chercher la vérité par le discours philosophique, mais c’est le discours entre deux personnes. C’est le dialogue (à être trop utilisé de notre temps, le terme a perdu sa fraicheur. Il s’agit ici du dialogue au sens originel). Ce peut être plusieurs discours à deux, mais c’est un échange à deux, arguments contre arguments.  Pour que la compréhension mutuelle s’opère, il faut que chacun puisse comprendre autrui. La condition de cela, c’est que chacun se connaisse lui-même comme un autre. C’est la capacité réfléchissante. C’est le « Connais-toi toi-même » de Socrate, reprenant une devise inscrite sur le temple de Delphes [la formule est attribuée aussi à Thalès de Milet]. Socrate qui dit encore : « Une vie sans examen ne vaut d’être vécue ». Pour se connaitre, il faut se mettre à distance de soi. Il faut devenir ce que nous sommes, nous autres, humains : des êtres réflexifs. Des êtres qui se voient agir, qui se savent pensants. C’est en se connaissant que l’on peut être en accord avec soi-même. Pour Socrate, il n’y a pas de vérité absolue. [Absolu veut dire « séparé », mais aussi « qui existe par soi-même », qui n’est pas déterminé par un autre que lui. Causa sui : cause de soi. En ce sens, quand Platon définit le monde des Idées comme séparé du monde sensible, cela veut dire principalement ‘’existant par lui-même’’]. Il n’y a selon Socrate que des vérités en contexte. Des vérités en situation, dira Sartre. Des vérités pour soi, aurait dit Kant. « Je sais que je ne sais pas », dit encore Socrate. Cela veut dire : « Je sais que je ne sais pas, ou que je sais mal, la vérité de l’autre ». Je sais que j’ai du mal à me mettre à la place de l’autre, et de voir la vérité de l’autre. Il n’y a donc pas de vérité absolue, c’est-à-dire auto-fondée. Ce n’est pas une mauvaise nouvelle. C’est parce que les hommes ne sont pas interchangeables qu’il en est ainsi. Ma tâche, c’est de ne pas me mentir à moi-même. C’est d’être authentique (mais sachons-le : l’authenticité est un obstacle au pouvoir et à l’argent]. La naissance d’un monde commun réside justement dans le sentiment de la limite de ma connaissance. C’est dans la mesure où je ne connais que le monde qui m’apparait, tel qu’il m’apparait, à moi tel que je suis, avec mes limites, que je sais qu’il n’y a pas de vérité absolue. En même temps, je sais que mon opinion (si elle est sincère, vraiment vécue, et non une duplication de celle du groupe) n’est pas une illusion, qu’elle n’est pas fausse parce qu’elle est subjective. Je sais que ma subjectivité n’implique pas une fausseté, à condition de m’engager dans un travail dialogique, y compris avec moi-même. La sophistique est ainsi, non pas annihilée, mais dépassée. Elle est surmontée : c’est l’Aufhebung de Hegel.

Pour que la compréhension mutuelle s’opère, il faut que chacun puisse comprendre autrui. La condition de cela, c’est que chacun se connaisse lui-même comme un autre. C’est la capacité réfléchissante. C’est le « Connais-toi toi-même » de Socrate, reprenant une devise inscrite sur le temple de Delphes [la formule est attribuée aussi à Thalès de Milet]. Socrate qui dit encore : « Une vie sans examen ne vaut d’être vécue ». Pour se connaitre, il faut se mettre à distance de soi. Il faut devenir ce que nous sommes, nous autres, humains : des êtres réflexifs. Des êtres qui se voient agir, qui se savent pensants. C’est en se connaissant que l’on peut être en accord avec soi-même. Pour Socrate, il n’y a pas de vérité absolue. [Absolu veut dire « séparé », mais aussi « qui existe par soi-même », qui n’est pas déterminé par un autre que lui. Causa sui : cause de soi. En ce sens, quand Platon définit le monde des Idées comme séparé du monde sensible, cela veut dire principalement ‘’existant par lui-même’’]. Il n’y a selon Socrate que des vérités en contexte. Des vérités en situation, dira Sartre. Des vérités pour soi, aurait dit Kant. « Je sais que je ne sais pas », dit encore Socrate. Cela veut dire : « Je sais que je ne sais pas, ou que je sais mal, la vérité de l’autre ». Je sais que j’ai du mal à me mettre à la place de l’autre, et de voir la vérité de l’autre. Il n’y a donc pas de vérité absolue, c’est-à-dire auto-fondée. Ce n’est pas une mauvaise nouvelle. C’est parce que les hommes ne sont pas interchangeables qu’il en est ainsi. Ma tâche, c’est de ne pas me mentir à moi-même. C’est d’être authentique (mais sachons-le : l’authenticité est un obstacle au pouvoir et à l’argent]. La naissance d’un monde commun réside justement dans le sentiment de la limite de ma connaissance. C’est dans la mesure où je ne connais que le monde qui m’apparait, tel qu’il m’apparait, à moi tel que je suis, avec mes limites, que je sais qu’il n’y a pas de vérité absolue. En même temps, je sais que mon opinion (si elle est sincère, vraiment vécue, et non une duplication de celle du groupe) n’est pas une illusion, qu’elle n’est pas fausse parce qu’elle est subjective. Je sais que ma subjectivité n’implique pas une fausseté, à condition de m’engager dans un travail dialogique, y compris avec moi-même. La sophistique est ainsi, non pas annihilée, mais dépassée. Elle est surmontée : c’est l’Aufhebung de Hegel.  Socrate n’est pas si radicalement éloigné de ce qui sera, bien plus tard, la position de Nietzsche que l’on pourrait le penser au regard de la détestation nietzschéenne de Socrate. Socrate partage avec Nietzsche la même distance critique par rapport à l’idée d’un Moi-sujet homogène. La structure dialogique de la vérité, et par là même de la vertu, car c’est vertu que de chercher la vérité, et il n’est de vertu que la vérité. Cette structure dialogique vient de la nature même de l’homme : nous nous parlons à nous-mêmes. Tout le temps. Nous sommes déjà, avant même de converser avec autrui, « deux en un ». Nous sommes des êtres réfléchissants. Nous ne pouvons avoir des amis que si nous sommes d’abord en accord avec nous-mêmes. Sans autrui, je m’épuiserais dans le dialogue avec moi-même, justement parce que je suis « deux en un ». C’est grâce à autrui que je redeviens un car mes différences internes sont moins importantes que les différences externes, celles qui existent entre moi et les autres.

Socrate n’est pas si radicalement éloigné de ce qui sera, bien plus tard, la position de Nietzsche que l’on pourrait le penser au regard de la détestation nietzschéenne de Socrate. Socrate partage avec Nietzsche la même distance critique par rapport à l’idée d’un Moi-sujet homogène. La structure dialogique de la vérité, et par là même de la vertu, car c’est vertu que de chercher la vérité, et il n’est de vertu que la vérité. Cette structure dialogique vient de la nature même de l’homme : nous nous parlons à nous-mêmes. Tout le temps. Nous sommes déjà, avant même de converser avec autrui, « deux en un ». Nous sommes des êtres réfléchissants. Nous ne pouvons avoir des amis que si nous sommes d’abord en accord avec nous-mêmes. Sans autrui, je m’épuiserais dans le dialogue avec moi-même, justement parce que je suis « deux en un ». C’est grâce à autrui que je redeviens un car mes différences internes sont moins importantes que les différences externes, celles qui existent entre moi et les autres.

Le sort humilié de Télémaque dans l’Odyssée :

Le sort humilié de Télémaque dans l’Odyssée :

The book, moreover, is stocked with well-selected quotes from great writers and historians of the time, such as Livy, Plutarch, Polybius, and Cicero, who were contemporaries of, or even participants in, the greatest events of the Republic. I have read all these authors, though I must admit that Brand gave me new appreciation for their writings by placing them firmly in their historical context.

The book, moreover, is stocked with well-selected quotes from great writers and historians of the time, such as Livy, Plutarch, Polybius, and Cicero, who were contemporaries of, or even participants in, the greatest events of the Republic. I have read all these authors, though I must admit that Brand gave me new appreciation for their writings by placing them firmly in their historical context.

Il existe plusieurs types d’exercices spirituels liés à l’étude de la nature, et donc à la physique. Pour Pierre Hadot, le premier exercice stoïcien qui permet de mettre en pratique la physique stoïcienne, c’est l’exercice qui consiste à « se reconnaître comme partie du Tout, à s’élever à la conscience cosmique, à s’immerger dans la totalité du cosmos » (P. Hadot, 1995, p. 211). C’est

Il existe plusieurs types d’exercices spirituels liés à l’étude de la nature, et donc à la physique. Pour Pierre Hadot, le premier exercice stoïcien qui permet de mettre en pratique la physique stoïcienne, c’est l’exercice qui consiste à « se reconnaître comme partie du Tout, à s’élever à la conscience cosmique, à s’immerger dans la totalité du cosmos » (P. Hadot, 1995, p. 211). C’est

Les guerres se succédèrent, à peine la guerre (161–166) contre les Parthes (Perses) est-elle terminée, que les barbares menacent directement le nord de l’Italie. Il faut plus de cinq années (169–175) à l’empereur pour venir à bout de cette menace. C’est alors qu’une rumeur de la mort de Marc Aurèle conduit Avidius Cassius, gouverneur d’une large partie de l’Orient, à se proclamer empereur. Mais en juillet 175, celui-ci est assassiné et sa tête envoyée à Marc Aurèle. Ce dernier regretta sa mort, sûr de son repentir. Enfin, dès 177, Marc Aurèle doit repartir guerroyer sur la frontière danubienne où il y mourra (180).

Les guerres se succédèrent, à peine la guerre (161–166) contre les Parthes (Perses) est-elle terminée, que les barbares menacent directement le nord de l’Italie. Il faut plus de cinq années (169–175) à l’empereur pour venir à bout de cette menace. C’est alors qu’une rumeur de la mort de Marc Aurèle conduit Avidius Cassius, gouverneur d’une large partie de l’Orient, à se proclamer empereur. Mais en juillet 175, celui-ci est assassiné et sa tête envoyée à Marc Aurèle. Ce dernier regretta sa mort, sûr de son repentir. Enfin, dès 177, Marc Aurèle doit repartir guerroyer sur la frontière danubienne où il y mourra (180).

Avant que l’on commence à se lamenter sur les décadences décrites par nos ancêtres romains et jusque par nos auteurs contemporains, et quelle que soit l’appellation qui leur fut attribuée par les critiques modernes, « nationalistes », « identitaires », « traditionalistes de la droite alternative, » « de la droite extrême » et j’en passe, il est essentiel de mentionner deux écrivains modernes qui signalèrent l’arrivée de la décadence bien que leur approche respective de son contenu et de ses causes fut très divergente. Ce sont l’Allemand Oswald Spengler avec son Déclin de l’Occident, écrit au début du XXème siècle, et le Français Arthur de Gobineau avec son gros ouvrage Essai sur l’inégalité des races humaines, écrit soixante ans plut tôt. Tous deux étaient des écrivains d’une grande culture, tous deux partageaient la même vision apocalyptique de l’Europe à venir, tous deux peuvent être appelés des pessimistes culturels avec un sens du tragique fort raffiné. Or pour le premier de ces auteurs, Spengler, la décadence est le résultat du vieillissement biologique naturel de chaque peuple sur terre, vieillissement qui l’amène à un moment historique à sa mort inévitable. Pour le second, Gobineau, la décadence est due à l’affaiblissement de la conscience raciale qui fait qu’un peuple adopte le faux altruisme tout en ouvrant les portes de la cité aux anciens ennemis, c’est-à-dire aux Autres d’une d’autre race, ce qui le conduit peu à peu à s’adonner au métissage et finalement à accepter sa propre mort. À l’instar de Gobineau, des observations à peu près similaires seront faites par des savants allemands entre les deux guerres. On doit pourtant faire ici une nette distinction entre les causes et les effets de la décadence. Le tedium vitae (fatigue de vivre), la corruption des mœurs, la débauche, l’avarice, ne sont que les effets de la disparition de la conscience raciale et non sa cause. Le mélange des races et le métissage, termes mal vus aujourd’hui par le Système et ses serviteurs, étaient désignés par Gobineau par le terme de « dégénérescence ». Selon lui, celle-ci fonctionne dorénavant, comme une machine à broyer le patrimoine génétique des peuples européens. Voici une courte citation de son livre : « Je pense donc que le mot dégénéré, s’appliquant à un peuple, doit signifier et signifie que ce peuple n’a plus la valeur intrinsèque qu’autrefois il possédait, parce qu’il n’a plus dans ses veines le même sang, dont des alliages successifs ont graduellement modifié la valeur ; autrement dit, qu’avec le même nom, il n’a pas conservé la même race que ses fondateurs ; enfin, que l’homme de la décadence, celui qu’on appelle l’homme dégénéré, est un produit différent, au point de vue ethnique, du héros des grandes époques. »

Avant que l’on commence à se lamenter sur les décadences décrites par nos ancêtres romains et jusque par nos auteurs contemporains, et quelle que soit l’appellation qui leur fut attribuée par les critiques modernes, « nationalistes », « identitaires », « traditionalistes de la droite alternative, » « de la droite extrême » et j’en passe, il est essentiel de mentionner deux écrivains modernes qui signalèrent l’arrivée de la décadence bien que leur approche respective de son contenu et de ses causes fut très divergente. Ce sont l’Allemand Oswald Spengler avec son Déclin de l’Occident, écrit au début du XXème siècle, et le Français Arthur de Gobineau avec son gros ouvrage Essai sur l’inégalité des races humaines, écrit soixante ans plut tôt. Tous deux étaient des écrivains d’une grande culture, tous deux partageaient la même vision apocalyptique de l’Europe à venir, tous deux peuvent être appelés des pessimistes culturels avec un sens du tragique fort raffiné. Or pour le premier de ces auteurs, Spengler, la décadence est le résultat du vieillissement biologique naturel de chaque peuple sur terre, vieillissement qui l’amène à un moment historique à sa mort inévitable. Pour le second, Gobineau, la décadence est due à l’affaiblissement de la conscience raciale qui fait qu’un peuple adopte le faux altruisme tout en ouvrant les portes de la cité aux anciens ennemis, c’est-à-dire aux Autres d’une d’autre race, ce qui le conduit peu à peu à s’adonner au métissage et finalement à accepter sa propre mort. À l’instar de Gobineau, des observations à peu près similaires seront faites par des savants allemands entre les deux guerres. On doit pourtant faire ici une nette distinction entre les causes et les effets de la décadence. Le tedium vitae (fatigue de vivre), la corruption des mœurs, la débauche, l’avarice, ne sont que les effets de la disparition de la conscience raciale et non sa cause. Le mélange des races et le métissage, termes mal vus aujourd’hui par le Système et ses serviteurs, étaient désignés par Gobineau par le terme de « dégénérescence ». Selon lui, celle-ci fonctionne dorénavant, comme une machine à broyer le patrimoine génétique des peuples européens. Voici une courte citation de son livre : « Je pense donc que le mot dégénéré, s’appliquant à un peuple, doit signifier et signifie que ce peuple n’a plus la valeur intrinsèque qu’autrefois il possédait, parce qu’il n’a plus dans ses veines le même sang, dont des alliages successifs ont graduellement modifié la valeur ; autrement dit, qu’avec le même nom, il n’a pas conservé la même race que ses fondateurs ; enfin, que l’homme de la décadence, celui qu’on appelle l’homme dégénéré, est un produit différent, au point de vue ethnique, du héros des grandes époques. »  L’écrivain Salluste est important à plusieurs titres. Primo, il fut le contemporain de la conjuration de Catilina, un noble romain ambitieux qui avec nombre de ses consorts de la noblesse décadente de Rome faillit renverser la république romaine et imposer la dictature. Salluste fut partisan de Jules César qui était devenu le dictateur auto-proclamé de Rome suite aux interminables guerres civiles qui avaient appauvri le fonds génétique de nombreux patriciens romains à Rome.

L’écrivain Salluste est important à plusieurs titres. Primo, il fut le contemporain de la conjuration de Catilina, un noble romain ambitieux qui avec nombre de ses consorts de la noblesse décadente de Rome faillit renverser la république romaine et imposer la dictature. Salluste fut partisan de Jules César qui était devenu le dictateur auto-proclamé de Rome suite aux interminables guerres civiles qui avaient appauvri le fonds génétique de nombreux patriciens romains à Rome. Nul doute que la crainte de l’Autre, qu’elle soit réelle ou factice, resserre les rangs d’un peuple, tout en fortifiant son homogénéité raciale et son identité culturelle. En revanche, il y a un effet négatif de la crainte des autres que l’on pouvait observer dans la Rome impériale et qu’on lit dans les écrits de Juvénal. Le sommet de l’amour des autres, ( l’ amor hostilis) ne se verra que vers la fin du XXème siècle en Europe multiculturelle. Suite à l’opulence matérielle et à la dictature du bien-être, accompagnées par la croyance à la fin de l’histoire véhiculée par les dogmes égalitaristes, on commence en Europe, peu à peu, à s’adapter aux mœurs et aux habitudes des Autres. Autrefois c’étaient Phéniciens, Juifs, Berbères, Numides, Parthes et Maghrébins et autres, combattus à l’époque romaine comme des ennemis héréditaires. Aujourd’hui, face aux nouveaux migrants non-européens, l’ancienne peur de l’Autre se manifeste chez les Blancs européens dans le mimétisme de l’altérité négative qui aboutit en règle générale à l’apprentissage du « déni de soi ». Ce déni de soi, on l’observe aujourd’hui dans la classe politique européenne et américaine à la recherche d’un ersatz pour son identité raciale blanche qui est aujourd’hui mal vue. A titre d’exemple cette nouvelle identité négative qu’on observe chez les gouvernants occidentaux modernes se manifeste par un dédoublement imitatif des mœurs des immigrés afro-asiatiques. On est également témoin de l’apprentissage de l’identité négative chez beaucoup de jeunes Blancs en train de mimer différents cultes non-européens. De plus, le renversement de la notion de « metus hostilis » en « amor hostilis » par les gouvernants européens actuels aboutit fatalement à la culture de la pénitence politique. Cette manie nationale-masochiste est surtout visible chez les actuels dirigeants allemands qui se lancent dans de grandes embrassades névrotiques avec des ressortissants afro-asiatiques et musulmans contre lesquels ils avaient mené des guerres meurtrières du VIIIe siècle dans l’Ouest européen et jusqu’au XVIIIe siècle dans l’Est européen.

Nul doute que la crainte de l’Autre, qu’elle soit réelle ou factice, resserre les rangs d’un peuple, tout en fortifiant son homogénéité raciale et son identité culturelle. En revanche, il y a un effet négatif de la crainte des autres que l’on pouvait observer dans la Rome impériale et qu’on lit dans les écrits de Juvénal. Le sommet de l’amour des autres, ( l’ amor hostilis) ne se verra que vers la fin du XXème siècle en Europe multiculturelle. Suite à l’opulence matérielle et à la dictature du bien-être, accompagnées par la croyance à la fin de l’histoire véhiculée par les dogmes égalitaristes, on commence en Europe, peu à peu, à s’adapter aux mœurs et aux habitudes des Autres. Autrefois c’étaient Phéniciens, Juifs, Berbères, Numides, Parthes et Maghrébins et autres, combattus à l’époque romaine comme des ennemis héréditaires. Aujourd’hui, face aux nouveaux migrants non-européens, l’ancienne peur de l’Autre se manifeste chez les Blancs européens dans le mimétisme de l’altérité négative qui aboutit en règle générale à l’apprentissage du « déni de soi ». Ce déni de soi, on l’observe aujourd’hui dans la classe politique européenne et américaine à la recherche d’un ersatz pour son identité raciale blanche qui est aujourd’hui mal vue. A titre d’exemple cette nouvelle identité négative qu’on observe chez les gouvernants occidentaux modernes se manifeste par un dédoublement imitatif des mœurs des immigrés afro-asiatiques. On est également témoin de l’apprentissage de l’identité négative chez beaucoup de jeunes Blancs en train de mimer différents cultes non-européens. De plus, le renversement de la notion de « metus hostilis » en « amor hostilis » par les gouvernants européens actuels aboutit fatalement à la culture de la pénitence politique. Cette manie nationale-masochiste est surtout visible chez les actuels dirigeants allemands qui se lancent dans de grandes embrassades névrotiques avec des ressortissants afro-asiatiques et musulmans contre lesquels ils avaient mené des guerres meurtrières du VIIIe siècle dans l’Ouest européen et jusqu’au XVIIIe siècle dans l’Est européen. Les lignes de Juvénal sont écrites en hexamètres dactyliques ce qui veut dire en gros un usage d’échanges rythmiques entre syllabes brèves ou longues qui fournissent à chacune de ses satires une tonalité dramatique et théâtrale qui était très à la mode chez les Anciens y compris chez Homère dans ses épopées. À l’hexamètre latin, le traducteur français a substitué les mètres syllabiques rimés qui ont fort bien capturé le sarcasme désabusé de l’original de Juvénal. On est tenté de qualifier Juvénal de Louis Ferdinand Céline de l‘Antiquité. Dans sa fameuse VIème satire, qui s’intitule Les Femmes, Juvénal décrit la prolifération de charlatans venus à Rome d’Asie et d’Orient et qui introduisent dans les mœurs romaines la mode de la zoophilie et de la pédophilie et d’autres vices. Le langage de Juvénal décrivant les perversions sexuelles importées à Rome par des nouveaux venues asiatiques et africains ferait même honte aux producteurs d’Hollywood aujourd’hui. Voici quelques-uns de ses vers traduits en français, de manière soignés car destinés aujourd’hui au grand public :

Les lignes de Juvénal sont écrites en hexamètres dactyliques ce qui veut dire en gros un usage d’échanges rythmiques entre syllabes brèves ou longues qui fournissent à chacune de ses satires une tonalité dramatique et théâtrale qui était très à la mode chez les Anciens y compris chez Homère dans ses épopées. À l’hexamètre latin, le traducteur français a substitué les mètres syllabiques rimés qui ont fort bien capturé le sarcasme désabusé de l’original de Juvénal. On est tenté de qualifier Juvénal de Louis Ferdinand Céline de l‘Antiquité. Dans sa fameuse VIème satire, qui s’intitule Les Femmes, Juvénal décrit la prolifération de charlatans venus à Rome d’Asie et d’Orient et qui introduisent dans les mœurs romaines la mode de la zoophilie et de la pédophilie et d’autres vices. Le langage de Juvénal décrivant les perversions sexuelles importées à Rome par des nouveaux venues asiatiques et africains ferait même honte aux producteurs d’Hollywood aujourd’hui. Voici quelques-uns de ses vers traduits en français, de manière soignés car destinés aujourd’hui au grand public :

Avant que l’on commence à se lamenter sur les décadences décrites par nos ancêtres romains et jusque par nos auteurs contemporains, et quelle que soit l’appellation qui leur fut attribuée par les critiques modernes, « nationalistes », « identitaires », « traditionalistes de la droite alternative, » « de la droite extrême » et j’en passe, il est essentiel de mentionner deux écrivains modernes qui signalèrent l’arrivée de la décadence bien que leur approche respective du contenu et des causes de la décadence fut très divergente. Ce sont l’Allemand Oswald Spengler avec son Déclin de l’Occident, écrit au début du XXème siècle, et le Français Arthur de Gobineau avec son gros ouvrage Essai sur l'inégalité des races humaines, écrit soixante ans plut tôt. Tous deux étaient des écrivains d’une grande culture, tous deux partageaient la même vision apocalyptique de l’Europe à venir, tous deux peuvent être appelés des pessimistes culturels avec un sens du tragique fort raffiné. Or pour le premier de ces auteurs, Spengler, la décadence est le résultat du vieillissement biologique naturel de chaque peuple sur terre, vieillissement qui l’amène à un moment historique à sa mort inévitable. Pour le second, Gobineau, la décadence est due à l’affaiblissement de la conscience raciale qui fait qu’un peuple adopte le faux altruisme tout en ouvrant les portes de la cité aux anciens ennemis, c’est-à-dire aux Autres d’une d’autre race, ce qui le conduit peu à peu à s’adonner au métissage et finalement à accepter sa propre mort. À l’instar de Gobineau, des observations à peu près similaires seront faites par des savants allemands entre les deux guerres. On doit pourtant faire ici une nette distinction entre les causes et les effets de la décadence. Le tedium vitae (fatigue de vivre), la corruption des mœurs, la débauche, l’avarice, ne sont que les effets de la disparation de la conscience raciale et non sa cause. Le mélange des races et le métissage, des termes qui sont mal vus aujourd’hui par le Système et ses serviteurs, étaient désignés par Gobineau par le terme de « dégénérescence ». Selon lui, celle-ci fonctionne dorénavant, comme une machine à broyer le patrimoine génétique des peuples européens. Voici une courte citation de son livre :

Avant que l’on commence à se lamenter sur les décadences décrites par nos ancêtres romains et jusque par nos auteurs contemporains, et quelle que soit l’appellation qui leur fut attribuée par les critiques modernes, « nationalistes », « identitaires », « traditionalistes de la droite alternative, » « de la droite extrême » et j’en passe, il est essentiel de mentionner deux écrivains modernes qui signalèrent l’arrivée de la décadence bien que leur approche respective du contenu et des causes de la décadence fut très divergente. Ce sont l’Allemand Oswald Spengler avec son Déclin de l’Occident, écrit au début du XXème siècle, et le Français Arthur de Gobineau avec son gros ouvrage Essai sur l'inégalité des races humaines, écrit soixante ans plut tôt. Tous deux étaient des écrivains d’une grande culture, tous deux partageaient la même vision apocalyptique de l’Europe à venir, tous deux peuvent être appelés des pessimistes culturels avec un sens du tragique fort raffiné. Or pour le premier de ces auteurs, Spengler, la décadence est le résultat du vieillissement biologique naturel de chaque peuple sur terre, vieillissement qui l’amène à un moment historique à sa mort inévitable. Pour le second, Gobineau, la décadence est due à l’affaiblissement de la conscience raciale qui fait qu’un peuple adopte le faux altruisme tout en ouvrant les portes de la cité aux anciens ennemis, c’est-à-dire aux Autres d’une d’autre race, ce qui le conduit peu à peu à s’adonner au métissage et finalement à accepter sa propre mort. À l’instar de Gobineau, des observations à peu près similaires seront faites par des savants allemands entre les deux guerres. On doit pourtant faire ici une nette distinction entre les causes et les effets de la décadence. Le tedium vitae (fatigue de vivre), la corruption des mœurs, la débauche, l’avarice, ne sont que les effets de la disparation de la conscience raciale et non sa cause. Le mélange des races et le métissage, des termes qui sont mal vus aujourd’hui par le Système et ses serviteurs, étaient désignés par Gobineau par le terme de « dégénérescence ». Selon lui, celle-ci fonctionne dorénavant, comme une machine à broyer le patrimoine génétique des peuples européens. Voici une courte citation de son livre : L’écrivain Salluste est important à plusieurs titres. Primo, il fut le contemporain de la conjuration de Catilina, un noble romain ambitieux qui avec nombre de ses consorts de la noblesse décadente de Rome faillit renverser la république romaine et imposer la dictature. Salluste fut partisan de Jules César qui était devenu le dictateur auto-proclamé de Rome suite aux interminables guerres civiles qui avaient appauvri le fonds génétique de nombreux patriciens romains à Rome.

L’écrivain Salluste est important à plusieurs titres. Primo, il fut le contemporain de la conjuration de Catilina, un noble romain ambitieux qui avec nombre de ses consorts de la noblesse décadente de Rome faillit renverser la république romaine et imposer la dictature. Salluste fut partisan de Jules César qui était devenu le dictateur auto-proclamé de Rome suite aux interminables guerres civiles qui avaient appauvri le fonds génétique de nombreux patriciens romains à Rome.

Les lignes de Juvénal sont écrites en hexamètres dactyliques ce qui veut dire en gros un usage d’échanges rythmiques entre syllabes brèves ou longues qui fournissent à chacune de ses satires une tonalité dramatique et théâtrale qui était très à la mode chez les Anciens y compris chez Homère dans ses épopées. À l’hexamètre latin, le traducteur français a substitué les mètres syllabiques rimés qui ont fort bien capturé le sarcasme désabusé de l’original de Juvénal. On est tenté de qualifier Juvénal de Louis Ferdinand Céline de l‘Antiquité. Dans sa fameuse VIème satire, qui s’intitule Les Femmes, Juvénal décrit la prolifération de charlatans venus à Rome d’Asie et d’Orient et qui introduisent dans les mœurs romaines la mode de la zoophilie et de la pédophilie et d’autres vices. Le langage de Juvénal décrivant les perversions sexuelles importées à Rome par des nouveaux venues asiatiques et africains ferait même honte aux producteurs d’Hollywood aujourd’hui. Voici quelques-uns de ses vers traduits en français, de manière soignés car destinés aujourd’hui au grand public :

Les lignes de Juvénal sont écrites en hexamètres dactyliques ce qui veut dire en gros un usage d’échanges rythmiques entre syllabes brèves ou longues qui fournissent à chacune de ses satires une tonalité dramatique et théâtrale qui était très à la mode chez les Anciens y compris chez Homère dans ses épopées. À l’hexamètre latin, le traducteur français a substitué les mètres syllabiques rimés qui ont fort bien capturé le sarcasme désabusé de l’original de Juvénal. On est tenté de qualifier Juvénal de Louis Ferdinand Céline de l‘Antiquité. Dans sa fameuse VIème satire, qui s’intitule Les Femmes, Juvénal décrit la prolifération de charlatans venus à Rome d’Asie et d’Orient et qui introduisent dans les mœurs romaines la mode de la zoophilie et de la pédophilie et d’autres vices. Le langage de Juvénal décrivant les perversions sexuelles importées à Rome par des nouveaux venues asiatiques et africains ferait même honte aux producteurs d’Hollywood aujourd’hui. Voici quelques-uns de ses vers traduits en français, de manière soignés car destinés aujourd’hui au grand public : Il va de soi que les anciens Romains ignoraient le lois mendéliennes de l’hérédité ainsi que les complexités du fonctionnement de l’ADN, mais ils savaient fort bien comment distinguer un barbare venu d’Europe du nord d’un barbare venu d’Afrique. Certains esclaves étaient fort prisés, tels les Germains qui servaient même de garde de corps auprès des empereurs romains. En revanche, certains esclaves venues d’Asie mineure et d’Afrique, étaient mal vus et faisaient l’objet de blagues et de dérisions populaires.

Il va de soi que les anciens Romains ignoraient le lois mendéliennes de l’hérédité ainsi que les complexités du fonctionnement de l’ADN, mais ils savaient fort bien comment distinguer un barbare venu d’Europe du nord d’un barbare venu d’Afrique. Certains esclaves étaient fort prisés, tels les Germains qui servaient même de garde de corps auprès des empereurs romains. En revanche, certains esclaves venues d’Asie mineure et d’Afrique, étaient mal vus et faisaient l’objet de blagues et de dérisions populaires.

« On était exempt de ces fléaux quand on ne s’était pas encore laissé fondre aux délices, quand on n’avait de maître et de serviteur que soi. On s’endurcissait le corps à la peine et au vrai travail ; on le fatiguait à la course, à la chasse, aux exercices du labour. On trouvait au retour une nourriture que la faim toute seule savait rendre agréable. Aussi n’était-il pas besoin d’un si grand attirail de médecins, de fers, de boîtes à remèdes. Toute indisposition était simple comme sa cause : la multiplicité des mets a multiplié les maladies. Pour passer par un seul gosier, vois que de substances combinées par le luxe, dévastateur de la terre et de l’onde ! »

« On était exempt de ces fléaux quand on ne s’était pas encore laissé fondre aux délices, quand on n’avait de maître et de serviteur que soi. On s’endurcissait le corps à la peine et au vrai travail ; on le fatiguait à la course, à la chasse, aux exercices du labour. On trouvait au retour une nourriture que la faim toute seule savait rendre agréable. Aussi n’était-il pas besoin d’un si grand attirail de médecins, de fers, de boîtes à remèdes. Toute indisposition était simple comme sa cause : la multiplicité des mets a multiplié les maladies. Pour passer par un seul gosier, vois que de substances combinées par le luxe, dévastateur de la terre et de l’onde ! » Et d’évoquer la pédophilie festive de nos romains diners :

Et d’évoquer la pédophilie festive de nos romains diners :

Above all, we must shed from within ourselves the idea that we, personally, are “entitled” to free speech or that the masses can welcome the whole truth. If we still have these notions, then we are in fact still slaves to our time’s democratic naïveté. No, free speech is at once a duty and a prize, to be exercised only once we have become worthy, by our own personal excellence and self-mastery. That was, at any rate, the way Diogenes the Cynic saw things, calling free speech “the finest thing of all in life.”

Above all, we must shed from within ourselves the idea that we, personally, are “entitled” to free speech or that the masses can welcome the whole truth. If we still have these notions, then we are in fact still slaves to our time’s democratic naïveté. No, free speech is at once a duty and a prize, to be exercised only once we have become worthy, by our own personal excellence and self-mastery. That was, at any rate, the way Diogenes the Cynic saw things, calling free speech “the finest thing of all in life.”

The Apollonian and the Dionysian are two cognitive states in which art appears as the power of nature in man.[6] Art for Nietzsche is fundamentally not an expression of culture, but is what Heidegger calls “eine Gestaltung des Willens zur Macht” a manifestation of the will to power. And since the will to power is the essence of being itself, art becomes “die Gestaltung des Seienden in Ganzen,” a manifestation of being as a whole.[7] This concept of the artist as a creator, and of the aspect of the creative process as the manifestation of the will, is a key component of much of Nietzsche’s thought – it is the artist, the creator who diligently scribes the new value tables. Taking this into accord, we must also allow for the possibility that Thus Spake Zarathustra opens the doors for a new form of artist, who rather than working with paint or clay, instead provides the Uebermensch, the artist that etches their social vision on the canvas of humanity itself. It is in the character of the Uebermensch that we see the unification of the Dionysian (instinct) and Apollonian (intellect) as the manifestation of the will to power, to which Nietzsche also attributes the following tautological value “The Will to Truth is the Will to Power”.[8] This statement can be interpreted as meaning that by attributing the will to instinct, truth exists as a naturally occurring phenomena – it exists independently of the intellect, which permits many different interpretations of the truth in its primordial state. The truth lies primarily in the will, the subconscious, and the original raw instinctual state that Nietzsche identified with Dionysus. In The Gay Science Nietzsche says:

The Apollonian and the Dionysian are two cognitive states in which art appears as the power of nature in man.[6] Art for Nietzsche is fundamentally not an expression of culture, but is what Heidegger calls “eine Gestaltung des Willens zur Macht” a manifestation of the will to power. And since the will to power is the essence of being itself, art becomes “die Gestaltung des Seienden in Ganzen,” a manifestation of being as a whole.[7] This concept of the artist as a creator, and of the aspect of the creative process as the manifestation of the will, is a key component of much of Nietzsche’s thought – it is the artist, the creator who diligently scribes the new value tables. Taking this into accord, we must also allow for the possibility that Thus Spake Zarathustra opens the doors for a new form of artist, who rather than working with paint or clay, instead provides the Uebermensch, the artist that etches their social vision on the canvas of humanity itself. It is in the character of the Uebermensch that we see the unification of the Dionysian (instinct) and Apollonian (intellect) as the manifestation of the will to power, to which Nietzsche also attributes the following tautological value “The Will to Truth is the Will to Power”.[8] This statement can be interpreted as meaning that by attributing the will to instinct, truth exists as a naturally occurring phenomena – it exists independently of the intellect, which permits many different interpretations of the truth in its primordial state. The truth lies primarily in the will, the subconscious, and the original raw instinctual state that Nietzsche identified with Dionysus. In The Gay Science Nietzsche says: